-

目前Vol 34 Dec 2023

四事供养之食供养

学佛者在供养“食”时可如此思维而修:以“食”庄严佛、僧色身,愿自己能有色身庄严之果报;以“食”去佛、僧色身饥饿之苦,愿自己能有无苦的法身之果报。

目前Vol 34 Dec 2023

人如其食

从民以食为天的本能中,提升到对滋养色身和法身心灵的了解,这让“人如其食”有更深的底蕴,也就更能了解禅悦食、法喜食、愿食、念食、解脱食的要求了。

目前Vol 34 Dec 2023

食供养之难

“食供养”是一道修行法门,须要法师和居士的默契配合,法师要以慈悲感恩之心,尊重和接受供养;居士要以恭敬的心实施供养。所有佛教信徒都应该诚挚协助、密切合作,培养食供养的善业。

目前Vol 34 Dec 2023

鱼子赘语之十八:从断痴谈修行(二)

要达到 “明心见性” 除了顿入(直接契入)之外,也可通过六祖所教的 “无念之法” 来契入。

-

目前Vol 33 Jun 2023

四事供养之衣供养

袈裟覆体可以遮羞,如同惭愧之心可防诸恶生起,故袈裟也称为惭愧衣。又因袈裟也可免蚊虫叮咬、寒冷之外苦,如同修道者忍辱之心,能防一切诸外障,故袈裟也称为忍辱衣,法华经法师品曰:‘如来衣者,柔和忍辱心是也。’

目前Vol 33 Jun 2023

最美丽的竟是囚衣

我们骗得了别人,骗不了自己。当还想骗自己时,无惭无愧,就是彻底的无药可救了!因此,惭愧衣、忍辱衣、解脱衣,更多指的是清明的心。

目前Vol 33 Jun 2023

咸饭的事与理

如果只做“事”不去探讨“理”和研究“窍门”,那永远只知其然,不知其所以然;只会照着程序去做,却不知为什么要这样做,一旦有什么变化,便不知所措。

目前Vol 33 Jun 2023

鱼子赘语之十七:从断痴谈修行(一)

在六根本烦恼中,我们可以选择先处理“痴”。原始佛教四念处中慧解脱的修法,所强调的正念正知就是在处理“痴”这个烦恼。

-

目前Vol 32 Dec 2022

四威仪之卧如弓

禅修者的修行不能只是维持在四威仪表面的行、住、坐、卧姿态,更深刻的认识是禅修者必须保任觉性,从而锻炼出透视万法的智慧。

目前Vol 32 Dec 2022

夜夜抱佛眠

卧躺占人生三分之一的时间,确实是宝贵的修行资粮,怎能不好好探究?睡眠被描述为“死神的弟弟”,每当我们入睡,可说是在练习死亡,这是多么宝贵的经验呀!

目前Vol 32 Dec 2022

厚积薄发

“厚积”不能不去芜存菁,不能只注重量而忽略了质;若非如此,“厚积”就如同囤积了一大堆的垃圾。“薄发”,也绝不能透出垃圾气味。

目前Vol 32 Dec 2022

鱼子赘语之十六:觉悟(二)

佛门所说的修行就是通过方法去发现“觉”的存在,然后维持在此状态下过日子,禅门称之为“保任”,就是要把生疏慢慢的转成熟悉。

-

目前Vol 31 Jun 2022

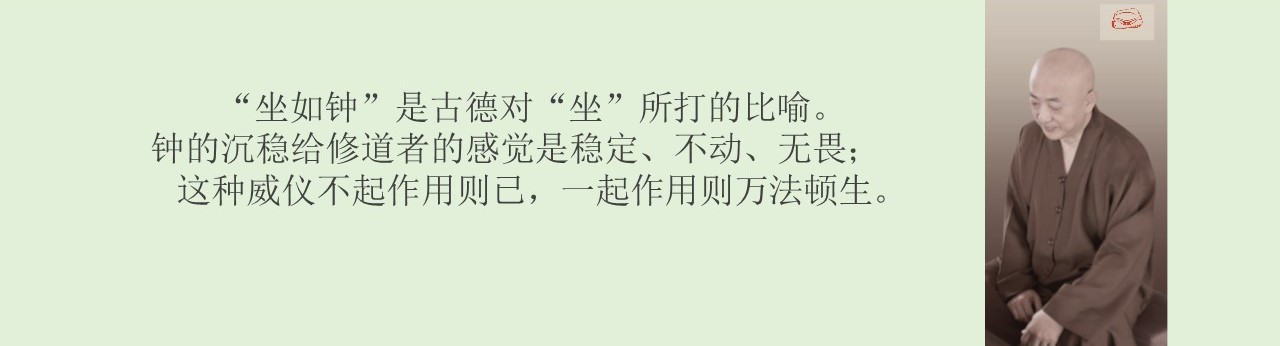

四威仪之坐如钟

“坐如钟”是古德对“坐”所打的比喻。钟的沉稳给修道者的感觉是稳定、不动、无畏;这种威仪不起作用则已,一起作用则万法顿生。

目前Vol 31 Jun 2022

蒲甘千年的呼唤

轻轻地眨一下眼,回到觉性上来,放下执着,就能稳坐大雄山。这不单回应蒲甘千年的呼唤,也回应菩提树下佛陀的呼唤。

目前Vol 31 Jun 2022

儿子脾气放大看

禅修不是要压抑情绪,而是要在明白烦恼的起因后,找方法去除,这就是佛陀所说的苦集灭道四圣谛。

目前Vol 31 Jun 2022

鱼子赘语之十五:觉悟(一)

我们虽然都是凡夫,但基本上都具备反省的能力,这种能力就是发现觉性的根本因素,能让我们从“无觉”到“有觉”。

-

目前Vol 30 Jan 2022

四威仪之立如松

松扎实的深植地里,让人联想到进退得当的把持力、勇猛精确的前进力、负起重任的承担力。一个人觉性如松,就显得正直、果敢、自信、深沉,能担当。

目前Vol 30 Jan 2022

依什么而住?

“出家”的真意就是“出烦恼的家”,就是“无家处处家”。就算是云游、走江湖,甚至到生命的尽头,还是要不离“常住”,这才是真正的“家”。

目前Vol 30 Jan 2022

慎防死在别人嘴里

十二缘起是以无明为首,一切苦的开始。要解脱我执的烦恼就必须断无明,《杂阿含》266经:“众生于无始生死,无明所盖,爱结所系,长夜轮回,不知苦之本际。”

目前Vol 30 Jan 2022

鱼子赘语之十四:无我的检视(二)

现今人学禅法,在缺少了善知识在旁敲击的情况下,可借助以下八点来检视觉性:宁静却又不呆滞、光明却又不张扬、柔顺却又不懦弱、灵敏却又不轻佻、天真却又不无知、真实却又不冷酷、精细却又不计较、平常却又不庸俗。

-

目前Vol 29 Jun 2021

四威仪之行如风

风来时无影去时无踪,来时无形去时无相,我们的觉性就如同风一样,来去也是无影无踪,无形无相。风深具不着于物的特性,我们的觉性就如同风一样,也深具不执着于念的特性。

目前Vol 29 Jun 2021

有道无道看脚步

婴儿时期跌跌撞撞学走路,就已经喻示人生的道路也将会是跌跌撞撞的。要记住了,如果没有婴儿学走那股勇气,后来哪能成为不倒翁?换言之,不敢跨出舒适圈,或者受到一点挫折就一蹶不振,人生将永远止于婴儿爬行阶段。

目前Vol 29 Jun 2021

不要依样画葫芦

修行最好在生活中实践,不要刻意修给人看,这样就不会跟贪欲相应,避免自寻烦恼。修行想要见效,就必须先断无明,成就智慧而得解脱,正见也会生起,苦才能够止息。

目前Vol 29 Jun 2021

鱼子赘语之十三:无我的检视(一)

活在“我的状态”之余,观察和思考所谓的“我”并不是一个单一的个体,而是由身体(色)、感受(受)、思维(想)、情绪(行)、觉知(识)这五者(五蕴)所组成的,这就是修“无我”的观法。

-

目前Vol 28 Feb 2021

四依止之依了义经不依不了义

经典之所以会说“依了义经不依不了义”,就是要提醒众生不可停滞于“方便说”。因此,在解读“依了义经不依不了义”这句话时,不可以草率在表面上理解,毕竟佛教在两千多年来能够广泛流传于世,靠的就是“不了义经”。

目前Vol 28 Feb 2021

法达被法华转

如果懂得反躬自问,是否减轻或放下了执着,所读的三藏经论就是了义经;反之,如果不懂得反躬自问,所读的成为所知障,徒增执着,就是不了义经了。

目前Vol 28 Feb 2021

我不想看经典

“佛以一音演说法,众生随类各得解。”三藏十二分教,乃是佛陀应机说法,消除我们对人生的疑惑,解除我们的烦恼。钻研佛经能够帮我们树立正见正念,从而能分辨哪些法是讲错的、哪些是外道、哪些是邪道。

目前Vol 28 Feb 2021

鱼子赘语之十二:承担性

对觉性的承担就是对“我”(识我)的承担,对无所得智的承担就是对“不执着”的承担;当修行人能长期处在觉性(心的状态)和不执着(心的行为)时,就是“无我”。

-

目前Vol 27 Nov 2020

四依止之依智不依识

“智”指的是修道者内在所安住的觉性,这是解脱的根本,是自利层面必备的要求;“识”指的是修道者所动的念,这是开发解脱知见和度众生所需的资源。

目前Vol 27 Nov 2020

幡动、风动、仁者心动

无论面对任何情境,一定要设法先回到觉性,这是最重要的要求;相对于所动的念,觉性是不动的。进一步就安住在觉性中,动念辨别是非不是问题,只要对所动的念保持觉知,不与烦恼心相应就行,这是第二个要求。

目前Vol 27 Nov 2020

别跟着感觉走

什么是修行?粗浅解释:修改自己的行为。觉察自己的身口意,从内心到外境,检讨自己的错误行为,并加以改善,这是最起码的修行。

目前Vol 27 Nov 2020

鱼子赘语之十一:灵活性

“枯木倚寒岩,三冬无暖气”只道出定力,未展现慧力,这是止和观不均衡才会有的现象,原因在于过多的定致使觉性陷入呆滞,欠缺了灵活性。

|

|

|

|